沈陽藥科大學校友講述:我家有位抗美援朝戰士

記者 張穎 欒溪

這三張照片里的人物和物件兒在時間的維度上離我們有些久遠,但他們英勇無畏的精神以及當年在生死一線的戰場記憶卻穿越了時空,歷久彌新。

這是兩張身穿戎裝的人物照片和一張擺滿獎章的照片,均為沈陽藥科大學校友捐贈,這里記載著那段有關家國情懷的崢嶸往事。

講述人:沈陽藥科大學藥學院91期藥學專業八班學生王溥

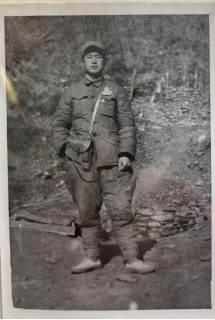

我講述的是舅姥爺楊萬成的故事。舅姥爺1947年參軍,先后參加了解放戰爭和抗美援朝戰爭,穿上軍裝的那一刻,他就將個人安危與國家命運緊密地聯系在一起了,軍人的自豪感便伴隨了他一生。

每次穿上軍裝,他都會仔細地整理每一寸紋理,輕輕地拉平褶皺,從上至下,撫摸一遍。尤其是上衣的風紀扣一定會系得嚴絲合縫。

“穿上軍裝,就得有軍人的樣子,半點馬虎不得。”舅姥爺說。1950年,朝鮮戰爭爆發后,他與戰友冒著零下30℃的嚴寒,義無反顧地奔赴抗美援朝前線。作為一名通訊兵,他的戰場在縱橫交錯的電話線與滴答作響的電臺之間。

舅姥爺說在朝鮮的每一天大家都面臨著生死考驗。一次防空戰役中,美軍B-29轟炸機群借著濃霧突襲我方機場。凌晨四點,他接到指揮部電話,前沿雷達站的信號中斷了。

通訊設備是否順暢,對戰場局勢走向有重要影響,也牽動著戰場上數萬戰士們的生命安危。“通訊兵的職責就是保障通訊順暢。”舅姥爺說這句話時的眼神非常堅定。而搶修通訊的畫面一直深深地刻在他腦海里,他推開值班室大門時,看到30多名戰士趴在雪地里,試圖用體溫融化被炸斷的接口處的冰層。由于天氣異常寒冷,戰士們的手已經凍僵了,舅姥爺一邊被感動著,一邊快速想著搶修方案。最后,大家搭起人墻,用棉衣里的棉花塞進電纜缺口終于接通了線路。

1956年,朝鮮停戰協定簽訂后的第三個春天,舅姥爺隨部隊駐守丹東。他站在鴨綠江畔的觀察哨里,看著對岸土里不斷冒出的新綠,那是春的希望,也是曾經保衛過的國家和民族的新生。還有一次,部隊檢修過江電纜時,潛水員從江底撈出一段纏著彈片的電話線,絕緣皮上還留著他當年親手烙下的編號。

舅姥爺離休那天,特意穿了件洗得發白的舊軍裝。他沿著當年部隊行軍的路線回到丹東,路過鴨綠江大橋時,斷橋上有幾個孩子正在寫生,畫筆勾勒出的鋼鐵橋身間,和平鴿掠過湛藍的天空。孩子們筆下的和平景象,正是他和無數戰友當年期待的樣子,也是無數戰友以生命為代價換來的。他們,值得銘記和緬懷。

講述人:沈陽藥科大學藥學院92期藥學(英語強化班)李詩研

我太姥爺張保林是一名抗美援朝戰士,他是一名通訊兵。他在朝鮮戰場上看到,敵人的飛機每天不斷地扔炸彈,地上老百姓的房子火光沖天。這就是朝鮮當時的情況,志愿軍戰士們的生活條件也很艱苦,但是大家從不怕苦,也從不叫苦。“如果回到當年,我還會做出同樣的選擇。”太姥爺堅定地說。

戰場上總要面臨槍林彈雨,戰場上也從無僥幸。在一次守護電話線的戰斗中,太姥爺失去了一條胳膊和一條腿。照片中的這些獎章,就是他無畏艱險、勇往直前的精神象征。回國后,他經常笑著安慰家人說:“能活著回來,能看到勝利,值了!”

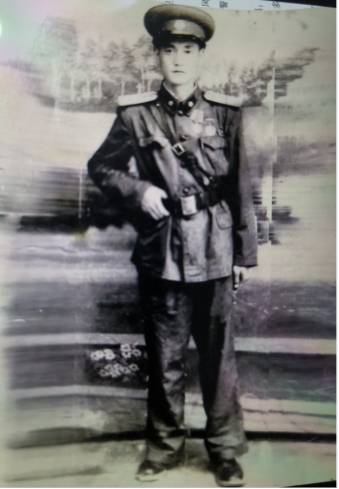

講述人:沈陽藥科大學制藥工程學院90期藥物化學6班謝明欣

照片里,身著軍裝意氣風發的少年是我太姥爺,他是抗美援朝戰爭的親歷者。當年,他響應國家號召奔赴朝鮮戰場,在槍林彈雨中穿梭,為保家衛國、守護和平拼盡全力。戰場上,他與戰友們同吃同住、同生共死,用熱血和勇氣書寫對祖國的忠誠。那些在戰壕里堅守、在炮火中沖鋒的日子,成為他一生難忘的記憶。回國后,這段經歷激勵他保持堅韌與擔當。

這張照片,是他崢嶸歲月的見證,更是偉大抗美援朝精神的具象體現,我將他的故事分享出來,是想讓更多人銘記先輩們的奉獻,傳承這份不朽的精神財富。

75年前,

他們是和我們一樣的年輕人,

但生逢戰爭年代,

他們的熱血和青春只能在戰火硝煙中綻放。

75年后,

我們重新翻開歷史記憶,

一起致敬那些保家衛國的英雄們。

受訪者供圖

校對:趙琢

責編:周藝凝

審核:劉立綱

1、北國網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。未經北國網的書面許可,任何其他個人或組織均不得以任何形式將北國網的各項資源轉載、復制、編輯或發布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發給其他方,不可把這些信息在其他的服務器或文檔中作鏡像復制或保存;不得修改或再使用北國網的任何資源。若有意轉載本站信息資料,必需取得北國網書面授權。否則將追究其法律責任。

2、已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:北國網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

3、凡本網注明“來源:XXX(非北國網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。