當心信息繭房 別被流量綁架情緒

阜新公安民警及志愿者走上街頭向市民宣傳文明上網等網絡安全知識。 本報特約記者 朱學著 攝

本報記者 白復海 劉桐 呂麗 許蔚冰

引子

如今,部分自媒體與營銷號手握麥克風,有的刻意圍繞地域、性別、圈層等議題煽動對立;有的渲染所謂“內幕消息”“厚黑學”,放大社會恐慌;還有的自設標靶、喊打喊殺,不斷助長網絡暴力戾氣……事實未明便急于站隊,劇情隔日即迎反轉,種種亂象不僅污染網絡生態,更令許多用戶感到“一上網就心累”——本想通過刷屏放松,反被大量“情緒垃圾”層層包裹,陷入越刷越累的惡性循環。

若任由網絡負能量持續蔓延,不僅將擠壓理性對話空間,更將導致輿論生態加速滑向情緒化與極端化漩渦,拉低社會公共理性的水位。為此,中央網信辦近日部署“清朗·整治惡意挑動負面情緒問題”專項行動,遼寧各地積極響應,劍指這種無形卻危害深遠的網絡“情緒污染”。

困于繭中

當算法成為情緒放大器

在沈陽一家廣告公司擔任策劃的張莉,曾是一名被“情緒投喂”深度影響的職場媽媽。她的手機曾一度堆滿“喪偶式育兒”“職場媽媽困境”類短劇。某個加班疲憊的夜晚,她回到家看到孩子作業未寫、丈夫尚未做飯,此時手機適時彈出“喪偶式育兒的媽媽,沒一個不崩潰”的視頻,瞬間點燃火藥桶,一場激烈爭吵讓家庭氛圍跌至冰點。

“火氣一下就上來了,根本沒聽進他的解釋。”張莉事后坦言,直到同事提醒,她才驚覺自己已被“氣人短劇”綁架。回看記錄,近一個月她刷了上百條類似內容,從早到晚,層層疊加的負面信息持續刺激著她的情緒。

醒悟后,張莉主動點擊“不感興趣”按鈕,轉而搜索“親子時光”“家庭美食”。隨著算法推送內容的轉變,她的首頁逐漸被兒童早餐教程、家庭游戲分享所替代。如今,全家晚上一起讀書,周末一同郊游。“昨天做了小熊飯團,孩子開心了一整天。”張莉笑著說。屏幕的光映在她的臉上,褪去了往日的焦慮。

同樣的情緒困局,也彌漫在象牙塔內。沈陽某高校大四學生陳曉,本應朝氣蓬勃,卻深陷“就業困局”“應試教育枷鎖”的推送泥潭。在圖書館,他對著一條條渲染就業焦慮的視頻出神,評論區一些“躺平”的論調更讓他眉頭緊鎖。“特別頹廢,每天既焦慮,又看不到曙光。”他感嘆。投出的簡歷如石沉大海,算法卻不斷強化著他的無力感,甚至讓他產生“大學白讀了”的挫敗感。

算法本應是工具,卻在某些運行邏輯下異化為“情緒牢籠”,持續識別并放大用戶的短暫情緒,最終讓人困在自我重復的負面回音壁中。陳曉放下手機,望向窗外,道出許多人的心聲:“希望平臺能多推點有溫度、有價值的內容,別再讓算法成為‘焦慮放大器’。”

網絡情緒的陰霾并不止于年輕人。在本溪市崔東社區,68歲的張順成(化名)有一部智能手機。這本是女兒送給他打發空閑時間的禮物,卻意外淪為向他輸送“空巢壓力”等負面內容的管道。短視頻平臺不斷推送老人哭訴無人照料的視頻,如冰冷雨點兒砸在他的心頭。他變得沉默,常一個人對著窗外發呆,甚至在與女兒視頻時忍不住埋怨:“網上都說了,我這種老人,最后都是自己受罪,連累子女。”女兒聽后眼圈瞬間紅了。

在大連,準中考生媽媽肖梅則陷入另一種算法陷阱——“中考分流”類內容對她進行“精準轟炸”。“中考會懲罰每一個不做規劃的家長!”這類標題屢屢刺激著她的神經,讓她情緒緊繃,甚至影響親子關系。直到兒子委屈地說出“媽,你現在眼里是不是只有中考”,肖梅才恍然驚覺:自己已被算法投喂的焦慮深度綁架。

這些案例所反映的現象,在生活中廣泛存在。當內容創作淪為流量的奴隸,當情緒煽動取代事實討論,受損的不僅是用戶的個體心態,更是整個社會的理性根基。

解構“生意”

流量密碼如何制造社會隔閡

情緒的背后,往往是一門算計精準的生意。在沈陽一間寫字樓里,自媒體從業者周聰(化名)向記者道破了行業的“流量密碼”。

“做內容,關鍵是人設要極端,沖突要直接。”周聰坦言,他的創作理念就是緊追熱點——“喪偶式育兒”話題火,就批量生產“丈夫躺平”的劇情;“畢業季”到來,便迅速編織“失業焦慮”腳本。“視頻開頭3秒必須制造爆點,中間以哭戲拉滿情緒,結尾則用‘未完待續’牢牢拴住用戶。”他說。

“我也是沒辦法,正向內容根本沒人看。”周聰算了一筆賬:溫馨和睦的正能量視頻播放量,往往低于刻意制造對立的內容。評論區越是爭吵激烈,平臺算法推薦就越多,隨之而來的廣告合作也源源不斷。“我們私下也吐槽內容太假,但沒人會停更。”在流量至上的生存邏輯下,情緒成了一種可批量生產、高效變現的廉價商品。

遼寧師范大學心理學院副教授李騁詩分析,網絡環境的匿名性與傳播的即時性,使其極易成為負面情緒的催化劑,其中,憤怒與道德義憤最易被利用。一些自媒體刻意編織對立敘事,不斷激發網民的集體義憤。若任其蔓延,將不斷侵蝕社會成員間的理解與尊重。

“恐懼、憤怒、焦慮等負面情緒最易被算法‘劫持’并放大。”本溪市心理咨詢行業協會秘書長孫紅霞從個體層面補充道,“長期浸淫于此,不僅導致個人情緒耗竭、加劇焦慮與抑郁傾向,還會引發攻擊性行為。更深遠的影響在于,它會不斷固化‘信息繭房’,使人的視野趨于狹隘,認知走向偏執。”

網絡負面情緒之所以屢屢釀成“海嘯”,離不開平臺算法的“無形之手”。孫紅霞表示,平臺的推薦機制天然傾向于識別和放大那些情緒濃度高、點擊率好的內容,并將其視為“流量密碼”,在用戶的興趣圖譜中反復投喂,形成自我強化的傳播循環。這一閉環中,情緒成了核心賣點,事實的真相與討論的深度反而被邊緣化。

李騁詩強調,這種網絡情緒污染對社會心態的長期影響不容小覷。當理性討論的空間被情緒化的嘶吼擠壓,當復雜的現實問題被簡化為非黑即白的二元對立,社會就失去了通過對話凝聚共識的能力。更危險的是,網絡空間中的對立與猜忌,極易蔓延至線下現實生活,為人際關系蒙上不信任的陰影。

破繭突圍

構筑多維治理防線

10月21日,在錦州市網信辦的一間辦公室里,工作人員正緊盯著智能監測系統的實時數據。一條條標紅的高風險內容被自動捕捉、分析、歸類——這正是“清朗”專項行動中“預防—處置—修復”全周期治理的一環。

這里沒有“一刀切”的粗暴,取而代之的是精準的分級分類處置:對無心之失者指導約談,對屢教不改者罰款封號,對涉嫌犯罪者移送司法。技術賦能之下,AI系統如同一張細密的濾網,在情緒浪潮席卷之前,提前攔截那些刻意煽動對立的暗流。

當“情緒污染”在網絡空間蔓延,清理網絡成了融合監管智慧、技術手段與人文引導的綜合戰役。在遼寧,一場由政府牽頭、多方參與的網絡環境“多維治理”正系統推進。

在大連,正展開一場“疏導勝于圍堵”的智慧之戰。在依法處置違規賬號的同時,大連網信辦巧妙“引流”正能量,通過策劃如“e路有我愛大連”“奔跑中的大連”等接地氣的網絡主題活動,成功引導本地自媒體大V創作出一批有流量、有口碑的精品內容。這恰恰證明了正能量并非沒有市場,關鍵在于如何用真誠和創意講好故事。

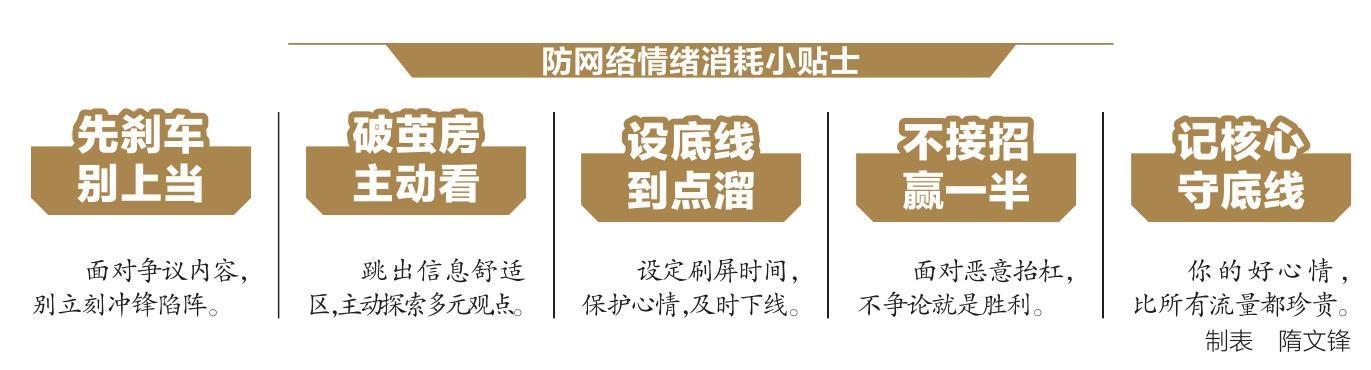

在這場網絡戰役中,最有力的武器并非技術或法規,而是每一個網民的“內心自覺”。李騁詩強調,當一條內容讓你怒火中燒時,不妨設一個“信息防火期”,冷靜自問:“我的情緒是不是被操縱了?”這是抵御污染的第一道防線。同時,主動“破繭”,有意識地接觸不一樣的觀點信息,培養自己的批判性思維。

孫紅霞則從個人、社群與平臺三個層面提出具體建議:于個人,定期對社交媒體“斷舍離”;于社群,尋找多元、包容的線上圈子;于平臺,須擔起“守門人”之責,優化算法,降低負面內容權重,并開設心理健康關懷入口。

從主動“凈化”信息流的張莉,到關閉個性化推薦的肖梅,再到渴望溫暖內容的張順成——每一個普通人的清醒選擇,都是構筑健康網絡生態最深厚的基石。而從錦州的系統治理,到大連的智慧引導——政府的精準作為,是破“繭”攻堅的核心力量。

營造健康網絡生態,不是一次性的清掃行動。它是一場需要政府、平臺、社會與每一名網民持續參與的長期工程。當理性的聲音足夠強大,當優質的內容成為主流,我們便能從源頭凈化網絡生態,讓健康網絡空間從愿景照進現實。

責編:徐 碩

審核:劉立綱

1、北國網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。未經北國網的書面許可,任何其他個人或組織均不得以任何形式將北國網的各項資源轉載、復制、編輯或發布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發給其他方,不可把這些信息在其他的服務器或文檔中作鏡像復制或保存;不得修改或再使用北國網的任何資源。若有意轉載本站信息資料,必需取得北國網書面授權。否則將追究其法律責任。

2、已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:北國網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

3、凡本網注明“來源:XXX(非北國網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。